Zeit ist eine objektive Maßeinheit und eine subjektive Empfindung

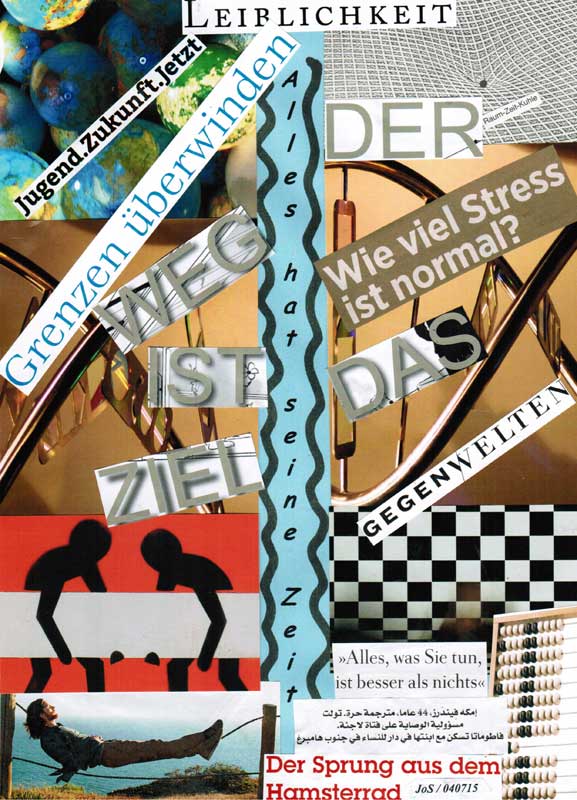

Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer

Collage, zusammengestellt von Dr. Jos Schnurer

Bild anklicken zum Vergrößern

„C’est là un bien grand mystère“[iii]

Man könnte die verschiedenen Versuche erwähnen, wie die „Zeit“ als schulischer Lernstoff bearbeitet werden kann; auf das Dilemma etwa verweisen: „Kinder lassen sich sehr viel schwerer zum Zeit-Sparen bringen als alle anderen Menschen“[iv]. Oder man könnte die Bemühungen aufzeigen, wie beim Interkulturellen / Globalen Lernen ein Bewusstsein geschaffen werden kann, dass wir Menschen in Einer Welt leben, aufeinander angewiesen, füreinander verantwortlich sind und voneinander lernen können: „Der Papalagi ist immer unzufrieden mit seiner Zeit, und er klagt den großen Geist dafür an, dass er nicht mehr gegeben hat. Ja, er lästert Gott und seine große Weisheit, indem er jeden neuen Tag nach einem ganz gewissen Plane teilt und zerteilt. Er zerschneidet ihn geradeso, als führe man kreuzweise mit einem Buschmesser durch eine weiche Kokosnuss. Alle Teile haben ihren Namen: Sekunde, Minute, Stunde... Es gibt Papalagi, die behaupten, sie hätten nie Zeit. Sie laufen kopflos umher, wie vom Aitu (Teufel, d.Verf.) Besessene, und wohin sie kommen, machen sie Unheil und Schrecken, weil sie ihre Zeit verloren haben. Diese Besessenheit ist eine schreckliche Krankheit, eine Krankheit, die kein Medizinmann heilen kann, die viele Menschen ansteckt und ins Elend bringt ... O ihr lieben Brüder! Wir haben nie geklagt über die Zeit, wir haben sie geliebt, wie sie kam, sind ihr nie nachgerannt, haben sie nie zusammen- noch auseinanderlegen wollen. Nie ward sie uns zur Not oder zum Verdruss... Wir müssen den armen, verirrten weißen Mann vom Wahn befreien, müssen ihm seine Zeit wiedergeben. Wir müssen ihm seine kleine Zeitmaschine zerschlagen und ihm verkünden, dass von Sonnenaufgang bis -untergang viel mehr Zeit da ist, als ein Mensch gebrauchen kann...“[v]. Es wäre hinzuweisen auf Kinderbücher die sich mit der Frage: „Was ist die Zeit?“ beschäftigen und betonen: „Ihr Kinder müsst auf der ganzen Welt Freundschaft mit der Sonne schließen...“[vi]. Dabei gerät man leicht in die Versuchungen festzustellen, dass „früher alles besser war“, oder auch mit dem erhobenen pädagogischen Zeigefinger zu betonen: "Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen heute keine Instinkte und Triebe, was er muss. Im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten sagen ihm heute keine Traditionen und durch Traditionen tradierten Werte mehr, was er soll. Weder wissend, was er muss, noch was er soll, weiß er anscheinend überhaupt nicht mehr, was er eigentlich will“< vii].Philosophie als Kultur der Nachdenklichkeit

Wenn es stimmt, dass jeder Mensch, wenn er sich seines Verstandes bewusst ist und ihn anzuwenden vermag, ein Philosoph ist, drückt das aus, dass der menschliche Umgang mit den eigenen Denk- und Handlungsmöglichkeiten sich evolutionär entwickelt und gelernt werden muss. Theodor W. Adorno hat einmal gesagt, dass wir Menschen als Kinder alle philosophiert hätten, uns aber diese Fähigkeit später ausgetrieben worden sei mit Auffassungen, dass Philosophieren eigentlich zu nichts nütze und reine Zeitverschwendung wäre. Immerhin zeigt sich, sowohl durch das Interesse und die Aufmerksamkeit, die schulische Lern- und Bildungsprogramme in „Philosophie“, „Ethik“, „Werte und Normen“… gewinnen, als auch durch Diskussions- und Beratungsangebote im alltäglichen, beruflichen und politischen Leben, eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit für philosophische Fragestellungen. Das mag zum einen damit zu begründen sein, dass Menschen, die durch existentielle Ungewissheiten und Veränderungsprozesse verunsichert sind, nach Antworten suchen, die mehr als materielle und oberflächliche Richtungen aufzeigen; zum anderen aber auch, dass der Mensch eben doch fähig ist zu begreifen, dass, wie dies in der Präambel der von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 proklamierten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte postuliert wird, „die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet“. Während die einen der Meinung waren, dass „Philosophieren nach Auschwitz nicht mehr möglich sei“, forderten die anderen, zur Auseinandersetzung mit der Katastrophe auf, um so intensiver zu philosophieren. Der von Søren Kierkegaard stammende, irgendwie als Fleh-Satz abgemilderte, aber mit zwei Ausrufezeichen versehene Befehl: „O, schaffet Schweigen!!“ kann als das Dilemma betrachtet werden, dem Philosophen ausgesetzt sind: Einerseits wird von ihnen erwartet, dass sie mit ihrem Nachdenken über die Menschen und die Welt Hilfestellungen geben, dass sich die menschlichen Kreaturen selbst erkennen und in der Welt zurecht finden; andererseits haben Philosophen zu allen Zeiten die Tendenz entwickelt, ihre Reflexionen als Befehlssätze aufzuschreiben und auf den Markt zu tragen, sich also gewissermaßen damit auf den „Wahrheitsmarkt“ zu begeben und die Aufmerksamkeit der „Wahrheitskonsumenten“ zu finden. Herbert Schnädelbach, der bis zu seiner Emeritierung als Philosoph an den Universitäten Frankfurt/M., Hamburg und an der Humboldt-Universität in Berlin lehrte und auch Präsident der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland war, legt ein Buch vor, in dem er kritisch nachfragt, wie das Wissenschaftsfach „Philosophie“ im Kanon der Disziplinen darstellt, sich entweder eher als „Orchideenfach“ einigelt[viii], oder Philosophie eine „Lebenswissenschaft“ begreift. Er bezieht dabei Position, dass in der modernen, erkenntnistheoretischen, philosophischen Diskussion gegengesteuert werden muss gegen die allzu oberflächliche und unphilosophische Auffassung, alles wissen zu wollen und zwar sofort und das mundgerecht serviert zu bekommen, ohne Wenn und Aber, sondern dass es anstrengend und verstandesgemäß herausfordernd ist, selbst zu denken![ix]Ich habe keine Zeit,

dieser, manchmal ohne großes Nachdenken geäußerte Spruch, weil es schick ist, so zu tun, als ob man besonders beschäftigt ist, sich im Stress befindet und ansonsten im Karussell des Alltags mit rotiert. Falls da jemand zu sagen wagt – ob Schüler, Student, Beamter, Werksarbeiter oder Rentner – er habe viel Zeit, wird er sicherlich bedauernd oder abschätzig betrachtet: Der kann sich nicht beschäftigen, der Arme (nicht selten dabei gedacht) ... im Geiste! Heraklit machte schon 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung mit seiner Reflexion „alles fließt“ deutlich, dass alles, was uns umgibt in Bewegung ist. Deshalb könnten wir nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn wenn ich zum zweiten Mal hinein gehe, haben sowohl ich als auch der Fluss uns verändert. Und der christliche Denker Augustinus kommt bei seinen Überlegungen zu dem Ergebnis: „Was ist also die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Will ich es aber anderen erklären, weiß ich es nicht“. Die Zeit-Redakteurin Viola Roggenkamp kommt deshalb auch zu dem entwaffnenden, nichtssagenden wie vieldeutigen Schluss: „Ich habe keine Zeit, darum bin ich“. Ein anderer stellt resigniert fest: „Wir müssen immer mehr Zeit aufwenden, um immer weniger zu erreichen“. Spätestens an der Stelle sind wir bei der Frage, wie wir heute, in unserem alltäglichen Leben, mit dem Zeitdruck umgehen, den wir uns nicht selten selbst auferlegen; der uns aber auch zufließt, von allen Ecken und Enden. Der Braunschweiger Physiker Klaus Müller hat bereits in den 70er Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Die präparierte Zeit“. Und im Untertitel macht er das Problem deutlich: Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Dabei geht es um Alternativen zu dem, was in der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Wachstumsglauben begann: Wenn wir uns nur immer schneller, immer höher, immer weiter und mit immer mehr verfügbaren Konsumgütern entwickeln, wird es uns gut und immer besser gehen. Diese Illusion haben wir uns längst abgeschminkt. Und doch gibt es nach wie vor die Hoffnung, dass „Zeit ist Geld“ tatsächlich Wohlstand bringt[x]. Zahlreiche Denkmodelle, beginnend mit der Aufforderung „Small is beautiful“, bis hin zu den Aktionen „Slow down“ und „Slow Lifestyle“. Dabei geht es darum, meist in kleinen, lokalen und regionalen Gruppen von Gleichgesinnten auszuprobieren, ob die Zeit- und Konsumhetze nicht unterbrochen werden kann durch ein bewusstes Leben. Das heißt freilich nicht, nun alles Werkzeug fallen zu lassen, alle Verpflichtungen sausen zu lassen, um zu faulenzen. Sondern es bedeutet, danach zu fragen, ob die sich anbahnende Hektik und die Erwartungen, die sich dahinter verbergen, tatsächlich mit den Lebenszielen in Einklang stehen oder nicht. Damit sind wir dann bei der wichtigen Frage, von wem oder von was die eigene diktierte Zeit bestimmt wird. Muss ich alles haben, was ich bekommen kann? Muss ich alles tun, was andere von mir wollen? Wo bleibt da mein eigener Wille zum Selbstsein? Wir können uns natürlich nicht jeder Zeiterwartung entziehen. Und selbst, wenn wir, wie Diogenes uns in eine Tonne zum Leben zurück ziehen würden, lebten wir dennoch in unserer Zeit. Aber ab und zu kann es uns gelingen, das Laufrad des Zeitdrucks anzuhalten und nachzudenken. Am besten zusammen mit anderen Menschen – und indem wir einen Blick über unseren eigenen Gartenzaun tun und nachschauen, wie Menschen aus anderen Kulturen und Religionen mit ihrer Zeit umgehen. Der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran bringt ein schönes Beispiel aus den orientalischen Philosophien. Da fragt ein Schüler seinen Lehrer: Meister, was ist die Zeit? Und der antwortet: Du willst die Zeit messen, die maßlose und unermessliche. Nach Stunden und Jahreszeiten willst du dein Leben einrichten und sogar den Lauf des Geistes lenken. Aus der Zeit willst du einen Strom machen, an dessen Ufer du sitzt und zuschaust, wie er fließt. Doch das Zeitlose in dir ist sich der Zeitlosigkeit des Lebens bewusst. Füllst du nicht, dass deine Kraft zu lieben grenzenlos ist?Das janusköpfige Faszinosum Zeit

Die an der Würzburger Julius-Maximilians-Universität im Institut für Philosophie - Franz-Brentono-Forschungsstelle - tätige Nora Nebel legt mit dem Buch „Ideen von der Zeit“ ihre kulturphilosophische Dissertationsschrift vor. Mit ihrer doxographischen, materialordnenden Fragestellung greift sie die ihrer Meinung nach im wissenschaftlichen Diskurs vernachlässigte Auseinandersetzung mit der „Chronodiversität“ (Karlheinz A. Geißler) auf. Sie analysiert und diskutiert dabei überwiegend klassische philosophische Texte, die sich mit dem Phänomen ZEIT auseinandersetzen. Die nimmt die im philosophischen, wissenschaftlichen Diskurs thematisierten zyklischen, linearen, relativen und absoluten Zeitvorstellungen auf und verdeutlicht die intellektuellen Zugänge durch historische und aktuelle Beispiele, und sie vermittelt damit ein Exempel für die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung des Phänomens, das da und doch nicht greifbar ist, das sich als erlebbar und doch nicht feststellbar darstellt.[xi]Raum als physisch-materielles oder kritisch-gesellschaftliches Phänomen?

Werfen wir einen Blick in die „Raumwissenschaft“. Bei der vierten Kulturgeographentagung 2007 in Frankfurt/M. wurden Stimmen laut, dass die deutschsprachige Geographie Gefahr laufe, „eine wichtige Quelle von Kreativität und Innovation unnötigerweise austrocknen zu lassen“. Die New Cultural Geographie erhebt dabei den Anspruch, „konsequent nicht essenzialistisch und erkenntnistheoretisch `nicht fundamentalistisch`“ zu sein[xii]. Gegen den Fingerzeig, dass die Kulturgeographie die Welt konstruktivistisch und relational lesen solle, erheben die Vertreter einer Richtung Einspruch, die in der „Radical Geography“ und einer kritisch-materialistischen Raumtheorie und –forschung eine adäquate Auseinandersetzung sehen; denn Raum könne nur im Verhältnis zu konkreten sozialen Prozessen relevant sein. Die „kritische Raumforschung und –theorie“ habe, gerade in den Zeiten des Fordismus, der Globalisierung und der Kapitalismuskritik eine besondere Aufgabe. Sie dürfe sich freilich nicht in einem unkritischen Nachvollzug von traditionellen „linken“ Positionen und in einer abstrakten Theoretisierung erschöpfen, sondern es bedürfe „in diesem heterogenen und spannungsreichen Feld kritischer Gesellschaftsforschung (der) Forderung nach einer Befragung der gesellschaftlichen Produktion des Raums und der gesellschaftlichen Raumverhältnisse“. Mit Henry Lefebvre, Michel Foucault und David Harvey werden wesentliche und einflussreiche Apologeten raumtheoretischer Konzepte benannt. Weil die intensivere Adaption der vielfältigen Aspekte der „Radical Geography“ in den deutschen geographischen und gesellschaftswissenschaftlichen Diskurs eben erst angestoßen wurde, bezeichnen die Herausgeber die Wortäußerungen im Sammelband als „Zwischenbilanz“. Die Rezeption von emanzipatorischen Diskursen beim aktuellen wissenschaftlichen Forschen um menschliche Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und Humanität ist eine immerwährende Herausforderung und bedarf immer wieder der Flexibilität, Neugier und Offenheit beim Denken in unserer Zeit. Die Geographie, die beansprucht „Wissenschaft vom Raum“ zu sein, bedarf neuer Anschübe, Denk- und Handlungsperspektiven und den Schulterschluss mit den philosophischen Gedankengängen zu „Raum“ und „Zeit“, damit unser Lebensraum auf der Erde sich als ein humaner Raum in der EINEN WELT entwickeln kann![xiii]. Wer vor der Vergangenheit Augen, Ohren und das Herz verschließt, kann weder in der Gegenwart leben, noch in die Zukunft denken Vergangenheitsbewältigung ist genau so unmöglich wie Zukunftsvorhersage. Und doch bedarf es der ehrlichen, objektiven und subjektiven Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir geworden sind, was wir sind, was wir und unsere Altvordern getan, erlebt, erlitten und geschaffen haben. Dass es einen individuellen und kollektiven Zusammenhang von Erinnern und Identität gibt, darauf haben zahlreiche psychologische, psychoanalytische und soziologische Studien hingewiesen. Die Mitscherlichsche Hypothese von der „Unfähigkeit zu trauern“ bedarf der Konfrontation mit der Fähigkeit, „Trauer in der Geschichte“ zu ermöglichen. Die Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung, Ulrike Jureit und der an der Universität Kassel tätige Soziologe und Forschungsanalytiker Christian Schneider plädieren in ihrem Buch „Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung für einen erinnerungspolitischen Diskurs“ mit Ich-Bezug, denn ein friedliches Miteinander in der sich immer interdependenter, entgrenzender und konfliktreicher entwickelnden Welt ist nur möglich, wenn Erinnerung und Versöhnung zusammen kommen. Das Autorenteam plädiert für eine „alternative Theorie der Trauer“ und zeigt damit einen anderen als den bisher praktizierten Weg der Vergangenheitsbewältigung der Deutschen auf – zu einer anderen Erinnerungskultur[xiv].Die Metapher vom aufrechten Gang

Reflexionen, Existenz- und Bestandsbestimmungen bedürfen, wenn sie vom Denken her bestimmt sein sollen, eines intellektuellen Standpunktes. Das So-Sein, So-Wollen und So-Sollen humaner Existenz sollte sich dabei orientieren an der menschlichen Fähigkeit, ein gutes, gelingendes Leben anzustreben. Der „aufrechte Gang“ des Menschen signalisiert dabei nicht nur die körperliche Fähigkeit auf zwei Beinen zu stehen, sondern kann auch als „Sprungbrett des anthrôpos“ verstanden werden für die sich daraus evolutionär entwickelten geistigen Kompetenzen zu denken und human zu handeln. Der aufrechte Gang, als physiologisches Phänomen, wird in der Evolutionstheorie als entscheidende Entwicklungsstufe des anthrôpos hin zum homo sapiens angesehen. Gleichzeitig mit der biologischen Bestimmung wird die physiologische Bedeutung dieser evolutionären Entwicklung in kulturellen Kontexten immer wieder betont. Der an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Praktische Philosophie lehrende Kurt Bayertz stellt fest, dass im Denken der Menschen zwar die Bedeutung des aufrechten Gangs in vielfachen Formen präsent ist; dass aber eine „Geschichte des aufrechten Gangs“ aus anthropologischer und philosophischer Sicht bisher nicht vorliegt. Dies will er mit seinem Buch ändern. Er will damit aufzeigen, welche verschiedenen Interpretationen die Tatsache des menschlichen aufrechten Gangs über die Jahrhunderte hinweg vorgenommen wurden, danach Ausschau halten, wie diese Deutungen in den jeweiligen historischen und kulturellen Zusammenhang gestellt wurden und dadurch die Hauptentwicklungslinien des anthropologischen Denkens aufzeigen. Er legt eine spannende, interdisziplinäre, alltagsfähige und intellektuell anspruchsvolle Betrachtung über die Tatsache vor, dass der Mensch mit seinem aufrechten Gang mehr ist als ein anderes Tier auf zwei Beinen. Dabei begibt er sich zum Glück nicht auf die gefährlichen, ideologischen und fundamentalistischen Gleise eines „allmächtigen“ Menschseins, sondern bleibt auf der Straße des „Natürlichen“. Damit zeigt er Perspektiven auf, die die Fähigkeit des aufrecht Gehens des Menschen nicht nur als physische, körperliche Fähigkeit notiert, sondern insbesondere als evolutions- und geistesgeschichtliche Entwicklung – und damit auch als Herausforderung – präsentiert![xv].Sustainable Development

Als 1987 die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED) mit dem Brundtland-Bericht die Menschheit aufforderte, sich auf den Weg hin zu „sustainable development“, einer ökologisch tragfähigen Entwicklung zu machen, insbesondere das bisherige, jedenfalls in den Industrieländern praktizierte „throuput growth“, das „Schornstein-Durchflusswachstum“, endlich aufzugeben und „die drohende Gefahr des Überschreitens der Wachstumsgrenzen anzuerkennen“[xvi] , da orientierte sich der Diskurs überwiegend an den Herausforderungen, wie Menschen zu umweltverträglichem Verhalten auf ökonomischen und konsumtiven Gebieten gebracht werden können. Obwohl bereits im Brundtland-Bericht die Auffassung vertreten wurde, „mehr mit weniger zu produzieren“, und damit der Allmende-Gedanke[xvii], dass wirtschaftliches gleich soziales Handeln sein müsse, werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit nur sporadisch, etwa im Bildungsbereich[xviii], oder in der Politischen Bildung[xix] thematisiert. In der sich immer interdependenter, entgrenzender und sich kulturell öffnender (Einen) Welt, deren Entwicklung wir als Globalisierung bezeichnen, nimmt die Partizipation der Menschen als zôon politikon, als politisches Lebewesen (Artistoteles), eine immer größere Bedeutung ein, und die Sehnsucht der Menschen nach demokratischem, selbstbestimmtem Leben antizipiert. Der Ruf nach einer Kultur der Kooperation und Partizipation auf der Grundlage des Leitbildes einer politischen, demokratischen, sich auf Nachhaltigkeit stützenden Entwicklung wird im gesellschaftlichen Diskurs lauter. Gleichzeitig aber gilt es, den mittlerweile immer unverbindlicher und scheinbar für alle Existenzlagen der Menschheit anzuwendenden Begriff auf die wirkliche, die Menschheit gefährdenden Entwicklungen zu fokussieren[xx].Ein humanistisches Weltbewusstsein

Der anthrôpos unterscheidet sich vom zôon, dem Tier, nicht nur dadurch, dass der Mensch ein sprach- und vernunftbegabtes Lebewesen ist und Anteil am unvergänglichen und göttlichen Geist hat. Er ist somit fähig, seinen Lebensraum human zu gestalten; so jedenfalls Aristoteles in seiner Ethik und Metaphysik. Das philosophische Nachdenken darüber, was der Mensch ist und wie er als menschliches Gemeinschaftswesen in der Welt existieren sollte, zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Die Spannweite reicht dabei von der Fähigkeit des Menschen als Schöpfer, bis hin zum Zerstörer. Der Welterforscher Alexander von Humboldt hat die Suche nach dem Menschsein in einem (intakten) Lebensraum als „Weltbewusstsein“ bezeichnet, dass die Menschheitsfamilie in Einer Welt lebt und diese allen Menschen gehört. Der Sozialwissenschaftler Oliver Kozlarek von der Universidad Michoacana in Morelia / Mexiko, ist ein Weltensucher, der in den Geistes- und Kulturwissenschaften für eine „kulturelle Wende“ hin zu einem neuen humanistischen Denken wirbt, bei dem es darauf ankommt, in der wissenschaftlichen Forschung auf die „Kenntnis von den Menschen, die unsere Welt bewohnen, und ihren Kulturen inspiriert werden“ zu setzen. In der Zusammenschau von Humanismus und Kultur entwickelt der Autor eine humanistische Sozialtheorie für die globale Moderne, indem er „die Moderne … als planetarischen Zustand menschlicher Beziehungen“ begreift. Die Reflexionen und regionalen und globalen Vergleichsarbeiten, die Oliver Kozlarek vornimmt[xxi], münden in der Aufforderung, „Weltbewusstsein, Humanismus und Kritik als Orientierungshilfen einer kommenden Weltsoziologie“ zu betrachten. Sie orientieren sich an den diskutierten menschlichen Erfahrungen, wie sie in den aufgezeigten Dimensionen zum Ausdruck kommen: Weltbewusstsein, Humanismus, Kritik. Und sie projektieren eine wissenschaftliche, soziologische Denke, die bestimmt ist von der hoffnungsvollen Erwartung: „Es scheint so, als hätten die kulturellen Projekte, die sich heute ankündigen, das Ziel, uns die Kulturen zu zeigen, die andere Völker produzieren, damit wir von ihnen lernen und damit wir uns mit ihnen bereichern, um so gemeinsam den Herausforderungen unserer gemeinsamen Welt zu begegnen“[xxii].Wie wollen wir leben?

Im wissenschaftlichen Diskurs hat utopisches Denken ein Geschmäckle! Im alltäglichen, gesellschaftlichen Denken wird die Frage – „Brauchen wir Utopien?“ – in unterschiedlicher Weise gestellt! Zum einen wird ein „Utopist“ meist als weltfremder, dem wirklichen Leben und seinen Anforderungen eher nicht gewachsener Mensch betrachtet, der die Realitäten nicht sehen will und sich in unrealistische Utopien und „Hirngespinste“ flüchtet; zum anderen wird utopisches Denken mit Phantasie, Kritikfähigkeit und dem Willen verglichen, vorhandene Zustände und scheinbar unumstößliche Wirklichkeiten durch alternatives Denken verändern zu wollen. Das Wort des US-amerikanischen Friedensnobelpreisträgers von 1985, Bernard Lown, drückt diese „offene Utopie“ aus: „Nur die Menschen, die das Unsichtbare sehen, können das Unmögliche tun“. Der uruguayanische Schriftsteller Fernando Ainsa sieht deshalb im utopischen Denken die Fähigkeit und Notwendigkeit, Kritik an gegenwärtigen Entwicklungen zu üben, um Hoffnung für eine gerechtere, friedlichere und humane Welt in der Zukunft zu gewinnen[xxiii]. Mit der Feststellung – „Visionen sind reale Utopien“ – begibt sich der Vorsitzende der 1947 gegründeten Interdisziplinären Studiengesellschaft( ISG), der Soziologe Dieter Korczak, auf das Feld des lokal- und globalgesellschaftlichen Diskurses über Gegenwärtiges und Zukünftiges im menschlichen Dasein. Die 70. Jahrestagung der ISG fand vom 27. bis 29.09.2013 in Halle/Saale statt. Das Thema des Symposiums lautete: „Visionen“, als „Gedanken und Vorstellungen über Zukünftiges…(die) von Illusionen, von beschönigenden, dem Wunschdenken entsprechenden Selbsttäuschungen über einen in Wirklichkeit weniger positiven Sachverhalt abgegrenzt“ werden. Die Tagungsbeiträge zu den Themenbereichen Mobilität, Stadtentwicklung, Internet, Medizin und neue Technologien werden im Sammelband abgedruckt. Die im Untertitel des Sammelbandes formulierte Frage: „Wie wollen wir leben?“ signalisiert bereits die kritische Position der Beiträge. Es gilt, die einlullenden, eher populistisch formulierten, offiziell verkündeten, alternativlosen „Visionen“ für eine gute, gesellschaftliche Entwicklung, als „Illusionen“ zu entlarven: „Es gibt immer eine Alternative, zumeist sogar mehrere“. Der Diskurs darüber, wie wir als Menschheit gegenwärtig leben können und zukünftig existieren wollen, ist in vollem Gange. Das ist gut, werden dabei doch den allzu bequemen und vielfach suggerierten Auffassungen „anything goes“ und „business as usual“ intellektuelle und humane Antworten entgegen gesetzt, bis hin zu der Kritik am anthropischen Denken und der Positionsbestimmung, dass der Mensch „grundlegend nicht ein weltfremdes, sondern ein welthaftes Wesen“ ist[xxiv]: Bei der Frage, welche Illusionen und Utopien uns Menschen um- und antreiben, kommt es darauf an, beschönigendes, von Selbsttäuschungen bestimmtes Wunschdenken abzusetzen von gesellschaftlichen, nachhaltigen Visionen, die und nur die den notwendigen Perspektivenwechsel für eine humane Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung der Menschheit ermöglichen können. Es sind phantasievolle Ideen und Projekte, die im Sammelband als Visionen zur gerechten und sozialen Umverteilung des individuellen und gesellschaftlichen Reichtums, zur De-Gentrifizierung der Städte, zur Inter- und Intragenerationengerechtigkeit, zur Regulierung der Finanzmärkte, und nicht zuletzt zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Demokratie, lokal und global, vorgestellt und diskutiert werden. Es sind Visionen, die, bei gutem Willen, der Bereitschaft und der Fähigkeit, ein „gutes Leben“ für alle Menschen auf der Erde zu schaffen, machbar sind![xxv].Illusion oder Vision eines (ewigen) Lebens?

Die Zumutung der Endlichkeit menschlichen Lebens wird immer auch verbunden mit der Frage, wie endlich anthropologisches und humanes Dasein der Menschheit sein solle. Aus dieser ganzheitlichen und existentiellen Fragestellung wird schon deutlich, dass die Zugänge zur Frage: „Was ist Zeit?“, mit wissenschaftlichem Anspruch unterschiedlich, disziplinär und interdisziplinär erfolgen müssen. Die Biowissenschaften jedenfalls sind heftig dabei, nach dem Schlüssel zu suchen, wie es gelingen könne, dass Menschen älter werden können, als dies im augenblicklichen Existentiellen möglich ist; zwar nicht „ewig“ leben zu können, aber immerhin älter als dies nach dem augenblicklichen Wissens- und Forschungsstand nicht nur für Einzelne, sondern für die Mehrzahl der Menschheit denkbar ist. Gegen diese Perspektiven einer allgemeinen, radikalen Verlängerung der Lebenserwartungen der Menschen gibt es vor allem ein philosophisches „Aber“, mit dem nicht nur fiskalische und monetäre, sondern auch moralische Bedenken geäußert werden, vor allem dann wenn lebensverlängernde Maßnahmen mit medizinischen und technischen Mitteln erfolgen sollen, bei denen nicht zuletzt Fragen nach der Gerechtigkeit und der Definition vom „guten Leben“ im Vordergrund stehen. Der an der Universität Basel und seit 2011 am Institut für Wissenschaft und Ethik der Universität Bonn tätige Philosoph Sebastian Knell legt eine umfangreiche Studie vor, mit der er Grundzüge einer Philosophie verlängerter Lebensspannen zur Diskussion stellt. Es ist ein Resultat einer mehr als 10jährigen Denk- und Forschungsarbeit, mit der der Autor die Diskrepanz thematisiert, dass in der Menschheitsgeschichte einerseits die Ausdehnung der räumlichen Grenzen, bis hin zum interplanetarischen Denken, Planen und Zukunftsvisionen, zu einem globalen, grenzenlosen Bewusstsein geführt haben, andererseits aber der zeitliche Rahmen des menschlichen Daseins sich zwar verschoben hat und weiterhin verschiebt, jedoch die maximale Lebensspanne im allgemeinen weniger als 100 Jahre beträgt; was bedeutet, dass „zwischen Raum und Zeit ( ) fraglos erhebliche begriffliche Unterschiede (bestehen)“. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass in den Bereichen der Gentechnologie, Biogerontologie und Nanomedizin die Forschungen zur Veränderung des natürlichen Alterungsprozesses in vollem Gange sind, und es bereits Ansagen darüber gibt, das „Methusalem-Gen“ gefunden zu haben, zumindest ihm auf der Spur zu sein, ganz im Sinne der Machbarkeitsvorstellungen von der (biotechnischen) „Eroberung der Zeit“; während die ethischen und moralischen Bedenken im Sinne der praktischen Philosophie[xxvi] bisher wenig bedacht werden. Mit der Theoriekonzeption einer „Philosophie verlängerter Lebensspannen“ nimmt Sebastian Knell die unterschiedlichen und konträren gerechtigkeitstheoretischen, normativen Positionen auf und verschiebt mit einer „systematische(n) Ausweitung der bislang primär auf ökonomische Ungleichheiten fokussierten Debatte um Verteilungsgerechtigkeit“ die Blickrichtung hin auf die Erörterung der fundamentalen individualethischen und moralischen Aspekte. Mit seinen breit und theorieorientierten Überlegungen Für und Wider von verlängerten Lebensspannen dürfte es dem Autor gelungen sein, „die potentiellen eudaimonistischen und moralischen Motive … in einer Differenziertheit auszuloten, die über dasjenige hinausreicht, was die bisherige philosophische Debatte hierzu beigesteuert“[xxvii]. AutorDr. Jos Schnurer

Ehemaliger Lehrbeauftragter an der Universität Hildesheim

E-Mail Mailformular

[i] A. F. Koch, in: Otfried Höffe, Aristoteles-Lexikon, Kröner-Verlag, Stuttgart 2005, S. 107ff

a href="https://www.sozial.de/#_ednref2" name="_edn2" rtekeep="1">[ii] Martin Gessmann, Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 2009, 782ff

[iii] Antoine de Sait-Exupéry, Le Petit Prince, Paderborn 1977, S. 73

[iv] Michael Ende, MOMO oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, K.Thienemanns Verlag, Stuttgart 1973, S.116; siehe auch: Jos Schnurer, Ach du liebe Zeit... Zeitvorstellungen in literarischen Texten: Beispiel "Momo", in: Sache, Wort, Zahl 26 (1998), S. 14-18

[v] Winfried Hermann, Hg., Der Papalagi. Ein Südseehäuptling erlebt unsere Zivilisation, Stuttgart 1982, 108 S.; Gerd Stein, Hrsg., Exoten durchschauen Europa. Der Blick des Fremden als ein Stilmittel abendländischer Kulturkritik, Fischer-Tb 3072, Frankfurt/M., November 1984, 249 S.

[vi] José Lutzenberger / Siegfried Pater / Dorothee Wolters, Die Sonne und ihre Kinder, ein Bilderbuch, hrsg. von S.O.F. - Save our Future-Umweltstiftung, Verlag Horlemann, 1996

[vii] Viktor E. Frankl, Der junge Mensch auf der Suche nach Sinn, in: Johannes C. Welberger, Hrsg., Die Jugend und ihre Zukunftschancen, 1979, S. 181

[viii] vgl. dazu auch: Stephan Conermann, Hg., Was ist Kulturwissenschaft? Zehn Antworten aus den „Kleinen Fächern, 2012, zur Rezension

[ix] Herbert Schnädelbach, Was Philosophen wissen und was man von ihnen lernen kann, 2012, zur Rezension

[x] Jos Schnurer, Ist Geld die Quelle allen Übels – oder hat Geld immer recht? 22. 11. 2013, https://www.socialnet.de/materialien/168.php

[xi] Nora Nebel, Ideen von der Zeit. Zeitvorstellungen aus kulturphilosophischer Perspektive, 2011, zur Rezension

[xii] vgl. dazu: Christian Berndt / Robert Pütz, Hrsg., Kulturelle Geographien. Zur Beschäftigung mit Raum und Ort nach dem Cultural Turn, 2007, zur Rezension

[xiii] Bernd Belina / Boris Michel, Hrsg., Raumproduktionen. Beiträge der radical geography, eine Zwischenbilanz, 2007, zur Rezension

[xiv] Ulriche Jureit / Christian Schneider, Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, erlag Klett-Cotta, 2010, zur Rezension

[xv] Kurt Bayertz, Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des anthropologischen Denkens, 2013, zur Rezension

[xvi] WCED, Our Common Future, Oxford 1987 / Volker Hauff, Hrsg, Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Eggenkamp-Verlag, Greven 1987, 421 S.

[xvii] Elinor Ostrom, Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter, 2011, zur Rezension

[xviii] Andreas Fischer, Hrsg., Die soziale Dimension von Nachhaltigkeit, 2010,. zur Rezension

[xix] Dirk Lange / Sebastian Fischer, Hrsg., Politik und Wirtschaft im Bürgerbewusstsein, zur Rezension

[xx] Harald Heinrichs / Katina Kuhn / Jens Newig, Hrsg., Nachhaltige Gesellschaft? Welche Rolle für Partizipation und Kooperation? 2011, zur Rezension Claus Baumann / Jan Müller / Ruwen Stricker, Hrsg., Philosophie der Praxis und die Praxis der Philosophie, 2014, zur Rezension

[xxi] vgl. dazu auch: Philip Thelen, Vergleich in der Weltgesellschaft. Zur Funktion nationaler Grenzen für die Globalisierung von Wissenschaft und Politik, 2011, zur Rezension

[xxii] Oliver Kozlarek, Moderne als Weltbewusstsein. Ideen für eine humanistische Sozialtheorie in der globalen Moderne, 2011, zur Rezension

[xxiii] Fernando Ainsa, Brauchen wir Utopien? In: UNESCO-Kurier, 2/1991, S. 5ff

[xxiv] Wolfgang Welsch, Homo mundanus. Jenseits der anthropischen Denkform der Moderne, 2012, zur Rezension

[xxv] Dieter Korczak, Hrsg., Visionen statt Illusionen. Wie wollen wir leben? 2014, zur Rezension

[xxvi] Claus Baumann / Jan Müller / Ruwen Stricker, Hrsg., Philosophie der Praxis und die Praxis der Philosophie, 2014, zur Rezension

[xxvii] Sebastian Knell, Die Eroberung der Zeit. Grundzüge einer Philosophie verlängerter Lebensspannen, 2015, zur Rezension